2030年までに風洞試験の禁止を予定するF1

2021~2025年に運用開始予定のコンコルド協定に関するF1のコミッション会議で提案された計画の一つに「2030年をもって風洞試験を禁止する」というものがあったようです。

競争力を保とうとするチームは年々増えるコストに不満の声を上げ、新規メーカーによるF1参戦のハードルもとても高いものとなっています。運営陣はなんとかしてコストを抑えようと様々な策を投じていますが、現状ではこれといってうまくいっているものはないと言えるでしょう。

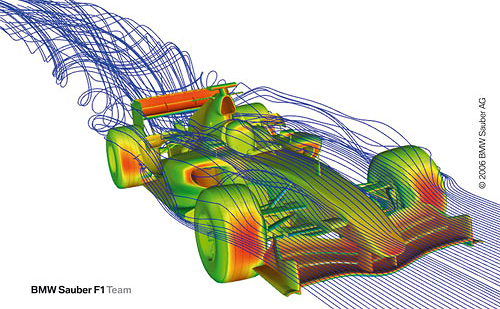

F1マシン開発の肝となる風洞試験はチームが多額の開発費をかけて行っています。今でこそ試験の数は制限されているものの、トップチームは自チーム専用の風洞設備を維持し、多数の試験を行うことで効率的に競争力を保っています。一方で、中小チームは専用の風洞設備を維持する資金がないため、他チームもしくは外部の風洞設備をレンタルしてテストを行うなど工夫はしていますが、トップチームほど有効に用いることは出来ていないようです。

風洞試験の禁止には、多額の開発費を削減できることに加え、トップチームと小さいチームの差を縮める目的があります。

来年からF1で導入されるコストキャップが風洞試験に与える影響

F1は来年からコストキャップを導入し、その中に風洞試験に関する制限も含まれています。具体的には、平均して一週間当たり40回のみ風洞試験が許されます。週65回許されていた今年に比べると30%以上の削減となります。

また、回数制限に加え、前年度の成績に応じて風洞を用いた空力開発に制限が加えられます。つまり、前年度のチャンピオンシップの順位が高いほど空力開発は制限され、順位が低いほど多くのテストを行うことが出来ます。そしてシーズン中盤の6月30日をもって、その年の成績を適用し、制限量を改定する方針を取るようです。

例えば、今年度王者のメルセデスは来年度の空力試験が今年の90%に削減されるため、週当たり36回(40×0.9)の試験しか許されません。つまり、今年度(65回)のほぼ半分です。

一方で、今年度最下位のチームは今年度に比べ112.5%の試験(週当たり45回)が可能です。

そして2022年以降はさらにこの制限を強化する方針で、トップチームは28回/週、下位のチームは最大46回/週の試験ができるようになります。

具体的な数字は以下の表を参照してください。

| 前年度の チャンピオンシップの 順位 | 実施できる空力開発の量 (2021年) | 実施できる空力開発の量 (2022-25年) |

| 1位 | 90% | 70% |

| 2位 | 92.5% | 75% |

| 3位 | 95% | 80% |

| 4位 | 17.5% | 85% |

| 5位 | 100% | 90% |

| 6位 | 102.5% | 95% |

| 7位 | 105% | 100% |

| 8位 | 107.5% | 105% |

| 9位 | 110% | 110% |

| 10位以下 | 112.5% | 115% |

風洞試験の”制限”は出来ても”禁止”は出来るのか?

近年はCFD(コンピュータによる空力開発)やコンピュータの進化が進み、風洞試験の需要は縮小傾向にあります。しかし、だからと言って風洞試験が必要ないわけではありません。

現状でCFDが抱える限界

いくらCFDの技術が進歩したからといって運用には限界があります。

そもそもコンピュータ上で近似解を求めて流れの状態を計算するCFDは、問題設定やモデル化が非常にシビアです。熟練のCFDエンジニアでも設定をミスし「なんだこれは!」という結果になることも少なくありませんし、逆にシミュレーション上でおかしくなくても現実世界とは違う結果が出たりするものです。

話が長くなるのでCFDの詳細に踏み込むのは次の機会に回しますが、コンピュータ自体の性能、モデル化の精度などの問題から、F1マシンをCFDのみで開発するのには現状では無理があると言わざるを得ないでしょう。

風洞とCFDは互いに補い合う存在

風洞試験は実物の模型、本物の空気を使うので、CFDに比べて結果は信用できる場合が多いと言えるでしょう。

しかし、風洞も万能なわけではありません。風洞設備には流速に限界があるのでフルスケールを使うのは難しいですし、試験場を囲う壁やベルトなどが結果に与える影響もバカにできません。コンピュータのランニングコストに比べると維持費は莫大なものでしょう。

現在は、「CFDで模擬試験→もし結果が十分であれば風洞へ→良ければ実車へ、悪ければCFDへ戻る」、といったプロセスのサイクルを辿ることで、効率的に開発を進めています。つまり、最終試験は風洞で行うのです。ここを飛ばすということは、実世界で同じ結果が出るという保証が出来ないことになってしまいます。風洞を禁止することがいかに難しいことなのかの理由はここにあります。

問題は”いつ”風洞が要らなくなるのか

とは言いながらも、個人的には風洞は長期的にみるとなくなるものだと思っていますし、チームの関係者もそう考える人は多いようです。そこで問題になるのは”いつ”風洞が要らなくなるほどCFDが進化するのか、というところです。

CFDの技術は10年前に比べると明らかに進歩しています。そしてこのあと10年でどこまでいけるか…. CFDに携わる者としては楽しみですし、出来て欲しいと思っていますが、たかだか10年では難しいと考えざるを得ないでしょう。

当然難しい。でもそれをやるのがF1!

10年後のことなんて僕は予想できませんし、F1マシンを開発している人でさえ自信を持って「できる!」「できない!」と言える人は少ないでしょう。しかし、F1は「無理を無理だと言わない」世界です!今現在もどうすればCFDを有効活用できるだろう、と考えているはずです。もちろん風洞禁止は難しいことですし反対意見も多くあるでしょうが、出来る出来ないに関わらず、僕はF1が10年でどこまでできるかワクワクしています!

まとめ

皆さんの意見も是非聞かせてほしいので、コメント欄やTwitter、お問い合わせ欄などからメッセージを送っていただけると嬉しいです!

●アイスマン、ライコネンの名言から学ぶ英語はこちらから↓

●大波乱のレース2020トルコGPから学ぶ英会話↓

●14年ぶりにF1がイモラに返ってきた2020エミリア・ロマーニャGPから学ぶ英会話↓

●2020年はF2大注目の年!若手F2ドライバーから学ぶ英会話↓

●ガスリーから学ぶかっこいい酒の奢り方!2020ポルトガルGPから学ぶ英会話↓